Clinical management del deficit di GH in età transizionale

PREMESSA

L’ormone della crescita o somatotropo o GH è un ormone polipeptidico prodotto dall’ipofisi. Nell’età postnatale è il principale responsabile dell’accrescimento staturale. Successivamente all’ormone della crescita competono importanti azioni metaboliche e tissutali che vanno ad influenzare la composizione corporea e diversi apparati tra i quali soprattutto quelli osteomuscolare e cardiovascolare condizionandone le funzioni. Tali funzioni sono seriamente compromesse nei soggetti adulti con severo deficit di GH in cui la carente funzione somatotropa non sia correttamente sostituita. Gli effetti del GH sono in parte diretti, in parte mediati dai fattori insulino-simili IGF-I e IGF-II (Figura 1). Nel corso degli ultimi decenni si è venuta delineando l’importanza della carenza di ormone della crescita (GH) a partire dalla tarda adolescenza quale fattore di rischio per la malattia cardiovascolare. In particolare, sono trascorsi venti anni dalla pubblicazione dei dati dei ricercatori svedesi Rosen e Bengtsson, relativi a una maggiore mortalità cardiovascolare in pazienti ipopituitarici non trattati con GH. Il deficit di GH dà luogo a una sindrome ben definita i cui cardini sono rappresentati da anomalie della composizione corporea, aumento dei processi di aterosclerosi, insulino-resistenza e alterazioni della funzione cardiorespiratoria. Proprio l’osservazione che alcuni adulti con deficit di GH ad esordio infantile presentavano le suddette alterazioni organiche e metaboliche, migliorabili dopo il trattamento con GH ha indotto gli endocrinologi pediatri a riconsiderare la pratica di sospendere la terapia con GH in tutti i pazienti dopo il raggiungimento dell’altezza finale. Dal punto di vista medico, la gestione di un paziente in età di transizione pone una serie di problematiche non solo di natura clinica, ma anche psicologica. Diventa allora indispensabile che tutti gli “attori” che hanno un ruolo nella fase di transizione collaborino in modo integrato, nella gestione dell’adolescente affetto da patologia cronica. Occorre garantire una continuità terapeutica fra ospedali e territorio, un’assistenza continuativa ed integrata tra pediatra e medico di famiglia, nella logica di un circuito assistenziale e riabilitativo che accompagna e sostiene la persona nel suo spazio di vita. Occorre, inoltre, rispondere ai bisogni formativi nei servizi affinché essi siano capaci di fornire assistenza sanitaria accogliendo la persona nella sua globalità ai fini di garantire il completo soddisfacimento di quel concetto di “care” globale, che viene oggi considerato indispensabile per un’assistenza di elevata qualità.

FIGURA 1. Effetti del GH diretti e mediati da IGF-I |

BACKGROUND SCIENTIFICO

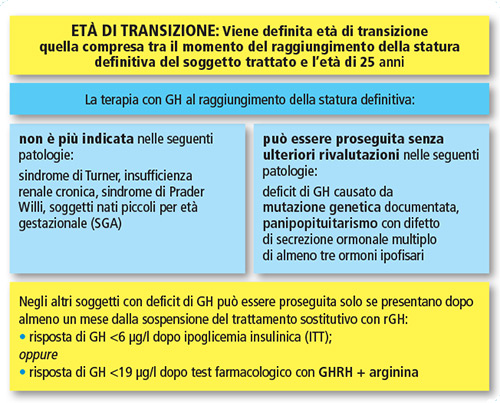

Sono stati al centro di un ampio dibattito i tempi e soprattutto le modalità del trattamento sostitutivo con somatotropina nella fase di transizione tra età pediatrica ed età adulta, mettendo il medico di fronte all’inevitabile scelta se proseguire o meno la terapia e per quanto tempo. Abbiamo a disposizione alcune Linee Guida emanate dalle principali società scientifiche endocrinologiche: AACE, Endocrine Society, ESPE, GH Research Society. Vi sono ancora molti punti da chiarire ed approfondire in merito all’argomento, certo è che il recente Consensus a firma dei rappresentanti delle diverse società vuole certamente far chiarezza su determinate questioni. Da qui nasce una flow-chart clinica che aiuta lo specialista nella gestione pratica dell’adolescente in età di transizione. Spesso in medicina le evidenze non sono sufficienti per esser conclusive. Conseguentemente la mancanza di “EBM” (medicina basata sull’evidenza) deve essere colmata da indicazioni autorevoli sul “che cosa fare”, soprattutto in determinati ambiti specialistici. Ed ecco raggiunta una definizione di “età di transizione”: il periodo che parte dal raggiungimento della statura definitiva e termina 6-7 anni dopo, ovvero inizia nella media/tarda adolescenza e si conclude entro i 25 anni (maturità somatica, psicologica e puberale). Conseguentemente a tutto ciò la recente modifica della Nota AIFA 39 in merito alla prescrizione dell’ormone della crescita ha finalmente preso in considerazione l’età di transizione e ha portato, seppur in parte, alcuni chiarimenti circa il comportamento da utilizzare in tale epoca (Figura 2).

FIGURA 2. Modifica della Nota AIFA 39 Ormone della crescita Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2009: chiarimenti in merito all’età di transizione |

OBIETTIVI TERAPEUTICI

È noto che il normale sviluppo della massa muscolare e il raggiungimento del picco di massa ossea durante la fase transizione sono GH dipendente. Studi controllati fino a 2 anni hanno mostrato le conseguenze negative dell’interruzione della terapia con GH durante la fase di transizione e di contro i benefici del trattamento continuativo sul raggiungimento del picco di massa ossea, sullo sviluppo somatico completo, sul completamento della maturazione puberale, sul miglioramento della distribuzione del tessuto adiposo, sul miglioramento della massa muscolare e sulla riduzione del rischio cardio-metabolico (Figura 3).

FIGURA 3 |

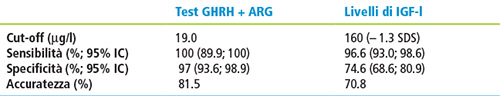

RETESTING

Le decisioni cliniche che il pediatra endocrinologo deve affrontare di fronte a pazienti in trattamento con somatotropina riguardano la scelta dei pazienti a cui ripetere il test, le modalità di ripetizione, l’interpretazione dei risultati. Nella nostra esperienza la rivalutazione del paziente GHD in adolescenza va eseguita in tutti i pazienti, a prescindere dalla condizione sottostante che ha determinato il deficit e dal suo periodo di insorgenza e senza la valutazione preliminare dell’IGF-I, che rappresenta un parametro marginale e non condizionante la ripresa della terapia. L’intervallo tra l’interruzione della terapia e la rivalutazione diagnostica non deve essere inferiore ad un mese, tre mesi nella nostra esperienza. Il test attualmente consigliato è il test di tolleranza all’insulina (ITT), che richiede però un attento monitoraggio dell’ipoglicemia indotta dal carico insulinico. Inoltre tale test è controindicato in soggetti con disordini del SNC trattati con anticonvulsivanti. Nella nostra pratica clinica è quindi preferito e utilizzato il test combinato GHRH + arginina, come indicato nella Nota 39. Questo test “potenziato” stimola sia l’ipotalamo sia l’ipofisi e pertanto può dare falsi negativi in alcuni pazienti con deficit congenito o acquisito a genesi ipotalamica. Rimane in alcuni casi controverso il cut-off di riferimento del picco di GH: la recente modifica della Nota AIFA 39 definisce patologica una risposta del GH <6 μg/l dopo ipoglicemia insulinica (ITT) o <19 μg/l dopo test farmacologico con GHRH + arginina. Questo cut-off, tuttavia è stato definito solo in soggetti normopeso e necessita di essere corretto in soggetti sovrappeso e obesi. La variabilità del valore indicato è da imputare anche al BMI del soggetto in esame; è certo infatti che il valore del BMI si correla negativamente al picco di GH dopo qualsiasi test di stimolo. Il cut-off indicato dalla Nota 39 deriva anche dai risultati di uno studio italiano condotto su ben 152 adolescenti in età di transizione (età media circa 19 anni) con GHD diagnosticato durante l’infanzia (Tabella 1). I risultati del trial dimostrano e rafforzano l’affidabilità del test GHRH + arginina in questa tipologia di pazienti allo scopo di rivalutare la secrezione di GH durante la transizione.

TABELLA 1. Cut-off di riferimento del picco di risposta di GH al test GHRH + arginina (GHRH +ARG) e dei livelli totali individuali di IGF-I e IGF-I SDS, con relativi valori di sensibilità e specificità nella popolazione tardo-adolescenziale e giovane adulta  |

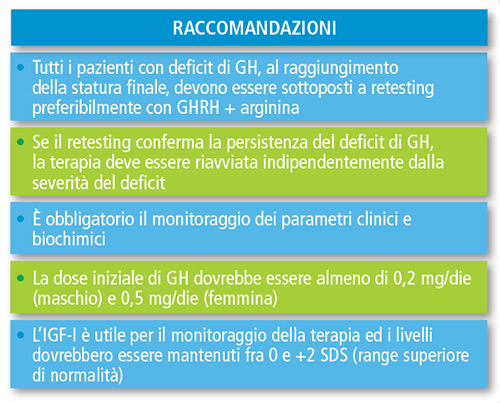

TERAPIA

Nei soggetti con deficit di GH (GHD) diagnosticato durante l’infanzia, la diagnosi va rivalutata al termine del periodo di accrescimento. In questo caso il trattamento con GH deve essere sospeso per almeno 1 mese (a meno che non ci siano gravi deficit ipofisari congeniti o acquisiti). Occorre poi classificare il paziente, grazie all’anamnesi, in base alla probabilità –alta/bassa– di avere un GHD severo. Successivamente la gestione sarà diversa ai fini di ritestare gli indici biologici plasmatici. A seconda dei risultati di questi test, la terapia con GH può essere ripristinata. In alternativa la diagnosi deve essere riconsiderata e il soggetto seguito mediante follow-up periodici (Figura 4). In realtà, durante l’età transizionale, tutti i pazienti con deficit di GH ritestati e positivi dovrebbero essere trattati, a prescindere dalla severità del deficit. È opportuno modificare la posologia della terapia, tenendo conto della fisiologica riduzione del GH e dell’IGF-I dopo il periodo puberale. La posologia iniziale dovrebbe essere di 0.2 mg/die nel maschio, 0.5 mg/die nelle femmine (per il ruolo di parziale GH-resistenza svolto dagli estrogeni endogeni ed esogeni) il riferimento al peso corporeo è comunque teorico e non univoco in età adolescenziale diversamente da quanto avviene in età pediatrica. La dose proposta è intermedia fra la dose pediatrica (30-35 mg/kg/die) e quella dell’adulto (3-4 mg/kg/die). Variazioni posologiche andranno apportate con cautela e non prima di tre-sei mesi dall’avvio della terapia.

FIGURA 4. Processo di rivalutazione dei livelli di GH ed IGF-I alla fine del periodo di crescita nei soggetti con diagnosi GHD durante l’infanzia. *Per i soggetti con panipopituitarismo grave congenito o acquisito (deficit di 4-5 ormoni), il trattamento con GH può essere continuato senza interruzioni **Picco di GH<5 mg/l  |

MONITORAGGIO

La sicurezza del trattamento con GH è stata finora sufficientemente indagata sia in età pediatrica ed adolescenziale (database KIGS relativo a 20 anni di trattamento che comprende oltre 70.000 pazienti provenienti da 50 Paesi) che nell’adulto (dati KIMS fino a 10 anni di terapia). È bene monitorare IGF-I ed IGFBP3, gli indici biologici plasmatici dell’attività del GH (Figura 5). La dose di GH andrebbe regolata ai fini di ottenere livelli di IGF-I entro e non oltre il range superiore di normalità (tra 0 e +2 SDS).

FIGURA 5. *HOMA (Homeostatic Model Assessment) insulino-resistenza e funzionalità beta-cell pancreatiche **LMD (Localized Muscular Discomfort) forza muscolare |

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

La recente Nota 39 ha il merito di aver finalmente “preso in considerazione” il trattamento con GH nell’età di transizione partendo in primis dalla distinzione netta dei tre possibili pazienti (bambino, adolescente, adulto). Diversi aspetti rimangono da delucidare in merito alla parte diagnostica. Certo è che indirettamente si conferma quanto sia importante il trattamento con GH nell’età di transizione ai fini di ottenere il completo sviluppo somatico che va ben oltre la semplice crescita staturale già raggiunta.

|

|