LEVOMETADONE STUDIO LEVOPROACT

Sorveglianza post-marketing in Italia

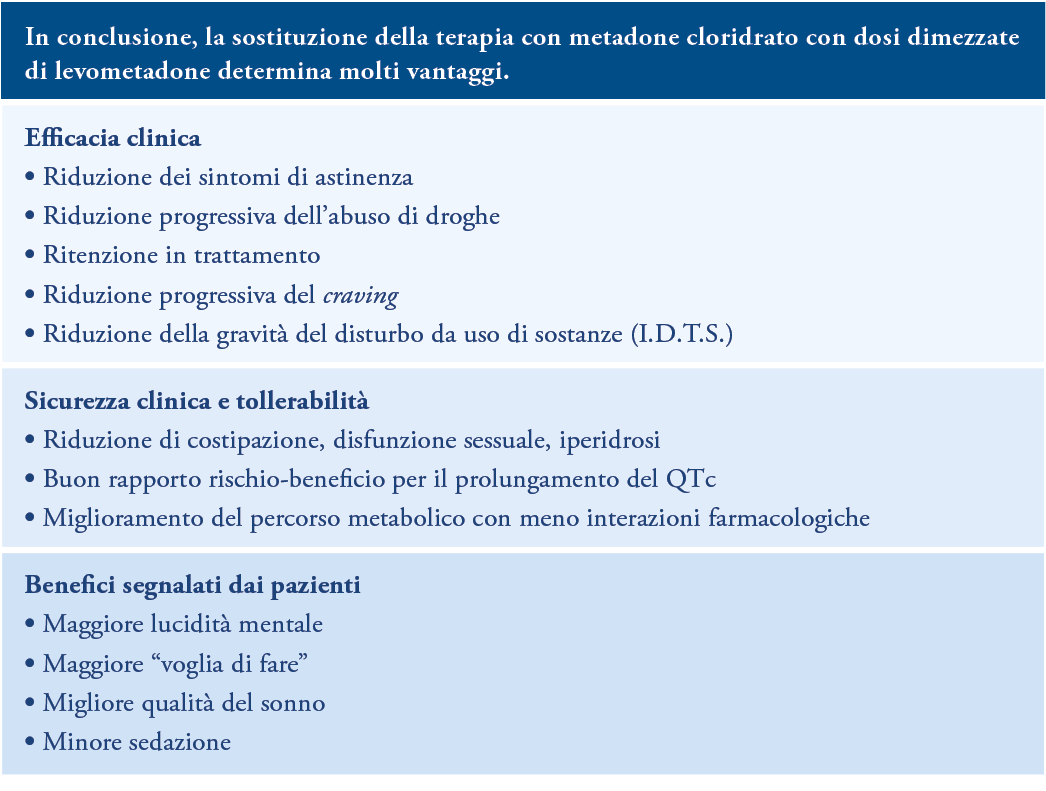

La somministrazione del levometadone in Italia, enantiomero levogiro del metadone racemo, sta incontrando già da qualche anno un crescente interesse clinico.

L’attività analgesica e di soppressione dei sintomi di astinenza da oppiacei risiede quasi totalmente nella forma levogira del metadone.1

Considerando che il metadone cloridrato è composto dai due stereoisomeri in un rapporto 50:50, il levometadone può essere utilizzato al 50% del dosaggio del racemo mostrando la stessa efficacia.

Se la terapia di mantenimento con metadone non fornisce risultati soddisfacenti, il passaggio al levometadone è un’opzione efficace e sicura2,3

Efficacia

Il passaggio dalla terapia con metadone a

dosaggi dimezzati di levometadone ha consentito un aumento (dal 20% al 57.8%) dei pazienti senza alcun sintomo di astinenza da oppiacei in sole 4 settimane.

2

L’osservazione su sei mesi ha mostrato una netta

riduzione dei tassi di positività degli esami tossicologici urinari per i pazienti con o senza comorbidità psichiatrica: rispettivamente dal 45% al 5% circa e dal 30% al 2% circa.

3

L’

efficacia nelle 24 ore è significativamente migliorata nell’83% dei casi.

3

Tollerabilità

A 4 settimane dallo switch metadone-levometadone si osserva una significativa

diminuzione degli effetti collaterali: iperidrosi, cefalea, stipsi e altri disturbi gastroenterici, alterazioni della libido, astenia, apatia, dolori e disturbi del sonno.

2

Dopo sei mesi stipsi e iperidrosi si sono totalmente risolte in alcuni soggetti e per tutti si verifica un miglioramento dello stato di benessere generale, una maggior lucidità e voglia di fare.

3

La sostituzione di metadone con levometadone riduce i valori dell’intervallo QTc, confermando, in accordo con i risultati di studi

in vitro e in

vivo, un

profilo cardiaco più sicuro di levometadone rispetto a metadone.

4

La stereoselettività di legame per le diverse isoforme del citocromo P450 riduce

l’interazione con farmaci attivi sul sistema nervoso centrale che possono provocare un aumento dell’intervallo QT e sono spesso utilizzati dai pazienti in trattamento con agonisti degli oppiacei.

5

La realtà clinica italiana

Dal 1 settembre 2016 al 30 maggio 2019 è stata effettuata un’esperienza clinica su 41 pazienti afferenti al Servizio per le Dipendenze di Bergamo (ASST Papa Giovanni XXIII).

6

Il trattamento con levometadone è stato valutato confrontando l’analisi soggettiva dei pazienti e le osservazioni dell’équipe clinica.

I soggetti trattati con levometadone hanno riportato una

buona tollerabilità del farmaco e solo 7 pazienti su 41 hanno richiesto di tornare al trattamento con metadone cloridrato, dopo periodi molto variabili di terapia (da una settimana ad un anno). La riduzione degli effetti collaterali è stata soddisfacente per tutti i soggetti, che hanno riferito attenuazione della stipsi, della sonnolenza diurna e dell’iperidrosi, oltre che miglioramento della qualità del sonno.

Dal punto di vista dell’équipe clinica è stata osservata una

maggior copertura dell’effetto del levometadone che supera le 24 ore, una maggior tollerabilità come riportato dai pazienti e una riduzione della sedazione che si accompagna a migliorata

lucidità mentale. Questo aspetto consente ai pazienti di migliorare le proprie performance lavorative e sociali, ma anche di approfondire in sede di colloquio alcune tematiche rilevanti per il buon esito del trattamento.

La maggior parte dei pazienti ha manifestato soddisfazione per questa ritrovata lucidità mentale, mentre solo una minoranza ha riferito di preferire una maggior sedazione.

Il

consumo di eroina e di altre sostanze è apparso ridotto e si è osservato un miglior grado di

benessere generale dei pazienti.

Si è infine rilevata la percezione di minor stigma, legato al concetto di svincolo dalla terapia metadonica spesso associata ad una popolazione di pazienti “cronici” e con problemi di adattamento sociale e lavorativo.

6

In Italia

10 Centri per il trattamento del disturbo da uso di oppiacei hanno aderito allo studio multicentrico prospettico osservazionale

LEVOPROACT.

5 Nelle città di Roma, Bergamo, Milano, Soverato, Avellino, Aversa, Altamura, Savona, Chieti e Trieste sono stati arruolati pazienti dai 18 anni in avanti, con diagnosi di disturbo da uso di oppiacei (ICD10 F11.2), in trattamento con levometadone in fase iniziale o già in corso.

Questo studio risponde alla necessità di avere maggiori informazioni sui profili di efficacia, sicurezza e tollerabilità a

lungo termine del levometadone, nella

pratica

clinica reale.

Nel marzo 2020, dopo due anni dall’attivazione del primo sito, è stata effettuata un’analisi ad interim su 53 pazienti5, sulla base delle valutazioni effettuate in 4 visite: V1 al giorno 0, V2 dopo 30± 10 gg, V3 al 90mo giorno ± 10 giorni e V4 al 180mo giorno± 15 giorni. La visita di follow-up (FU) è stata programmata al 360mo giorno (±15 giorni). All’inizio dello studio (V1) la durata media del trattamento con levometadone era di 317.3 giorni (deviazione standard DS 236.6).

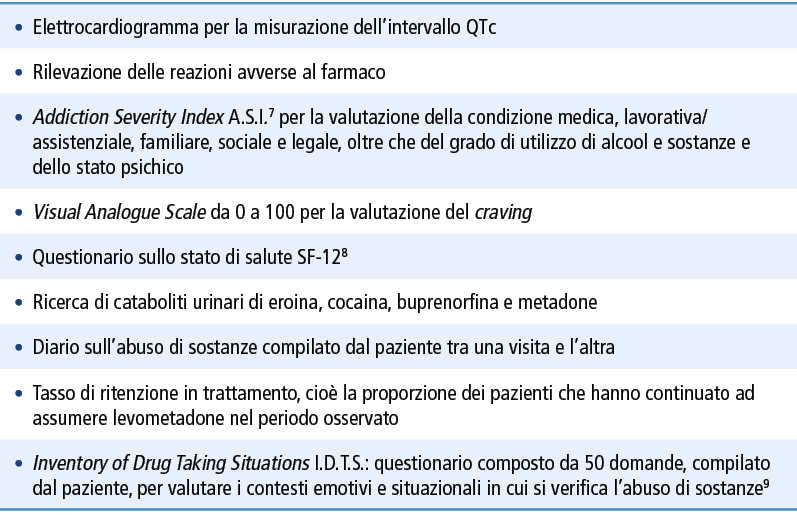

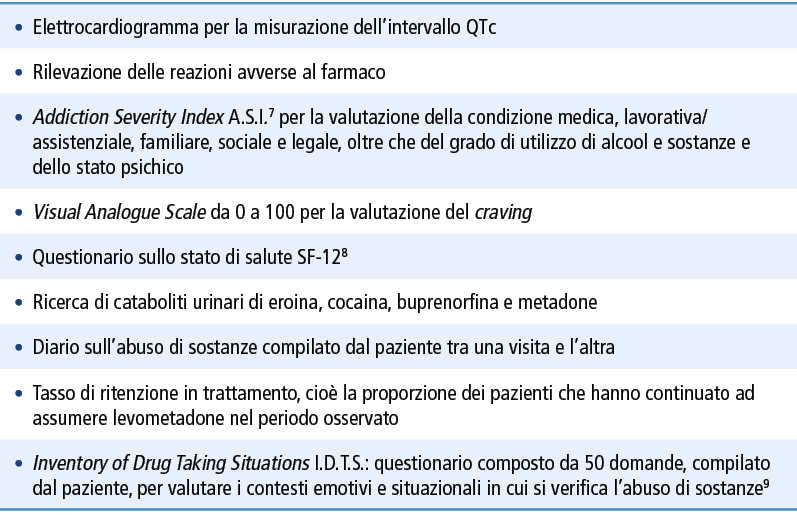

Ad ogni visita sono state effettuate valutazioni sull’efficacia e sulla tollerabilità del trattamento, con i seguenti strumenti:

La valutazione della qualità della vita effettuata con SF-12 ha evidenziato un lieve incremento per quanto concerne la salute fisica da V1 a V4 (da 48.6±9.6 a 50.0±8.0) con una variazione media complessiva di 1.4±8.3. Un risultato simile è stato ottenuto per la componente di salute mentale con un non significativo incremento medio di 2.8±10.0 tra V4 e V1 (da 44.6±11.3 a 47.4±10.7). Dai dati dei questionari A.S.I. si evidenzia come i pazienti in trattamento con levometadone

non riportino uso di sostanze nel 62% dei casi.

Inoltre la compilazione del I.D.T.S. ha evidenziato una significativa diminuzione dei punteggi per l’abuso di sostanze in risposta a emozioni positive (-7.8; DS=23.6), nella messa alla prova della capacità di autocontrollo (-10.3; DS=22.6), in caso di sollecitazioni esterne e tentazioni (-10.5; DS 26.1), sotto pressione sociale (-12.0; DS=30.4) e in occasione di situazioni piacevoli in compagnia (-10.0; DS=25.3).

Nessuno ha riportato l’assunzione di più sostanze. Per quanto riguarda invece i punteggi medi riferiti all’uso di sostanze in risposta a emozioni negative (-6.5; DS=25.0), malessere fisico (-3.8; DS=16.8) e situazioni conflittuali (-5.5; DS=21.8), non sono state rilevate differenze significative tra la visita V4 e la visita V1.

La

ritenzione in trattamento a 6 mesi è risultata del 92% e 49 pazienti su 53 hanno proseguito il trattamento oltre i sei mesi. La durata media delle terapie è risultata di 494 giorni con una deviazione standard di 250 e una mediana di 528 giorni. Questi risultati appaiono coerenti con precedenti dati della letteratura.

Lo studio di Meini et al.3 riporta l’85.7% di tasso di ritenzione in trattamento dopo 6 mesi da giugno a dicembre 2016, su un totale di 21 pazienti, di cui 8 naïve e 13 già in terapia con levometadone. L’esperienza osservazionale di Riglietta et al.6 su un campione di 41 pazienti con grave disturbo da uso di oppiacei, ha evidenziato un tasso di ritenzione in trattamento del 93.93% (31 pazienti su 33) per i primi sei mesi e del 90.6% (29 pazienti su 32) dopo un anno.

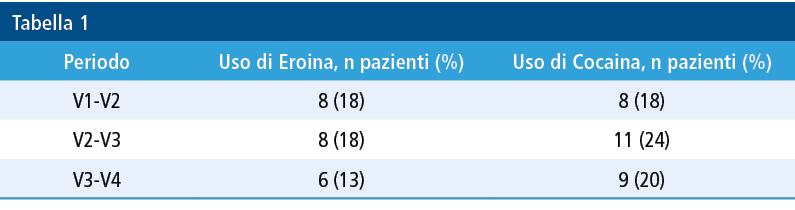

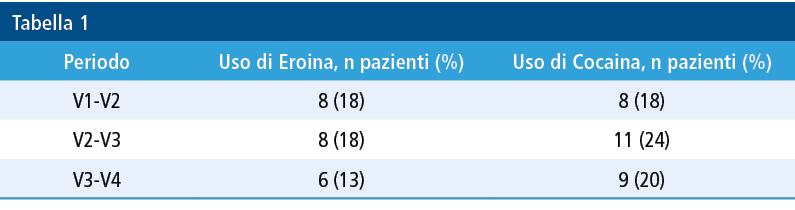

La

Tabella 1 mostra i risultati della ricerca dei

cataboliti urinari di eroina e cocaina nello studio

LEVOPROACT.

5

Secondo quanto risultato dalla compilazione del diario sull’abuso di sostanze tra una visita e l’altra, 28 pazienti su 45 (62%) non hanno riferito alcun utilizzo di sostanze.

5

Appare particolarmente significativo il dato relativo alla riduzione del consumo di eroina essendo il farmaco specificatamente indicato per il disturbo da uso di oppiacei.

La percentuale di pazienti con consumo di eroina risulta essere particolarmente bassa, fra l’altro in diminuzione dopo V3 come a significare un ulteriore miglioramento del quadro dopo progressiva stabilizzazione del dosaggio.

Il dato dovrebbe essere valutato anche in relazione al dosaggio di levometadone impiegato. Per quanto riguarda invece la positività alla cocaina, che non risente direttamente dell’azione farmacologica di levometadone, l’incremento in V2-V3 tende, con la stabilizzazione del trattamento, a riportarsi sui valori iniziali (V3-V4). Anche rispetto alla valutazione del diario andrebbe analizzato il dato dei giorni di consumo nell’arco del periodo per verificare un eventuale miglioramento con riduzione del consumo.

La

Tabella 2 illustra l’andamento dei punteggi rilevati alla VAS utilizzata per la misurazione del

craving. Globalmente i valori della VAS per il

craving si sono ridotti in media di 9.2 punti (

p=0.01).

5

Il dosaggio medio giornaliero di levometadone è rimasto stabile nel tempo su valori abbastanza elevati: 65.2 mg a V1 e 64.7 mg a V4.

5 L’impiego di queste posologie deriva dalle caratteristiche del campione di pazienti arruolati, rappresentativi della popolazione realmente afferente ai servizi per la cura delle dipendenze. Molti sono affetti da patologie concomitanti, quali disturbi psicologici e psichiatrici (19%), infezioni da HIV, HCV o endocarditi (17%) e ipertensione (10%) e nel 2% è presente un uso concomitante di alcool o altre sostanze. Inoltre, la media dei dosaggi di metadone precedentemente utilizzati era di 105.4± DS 61.5 mg, cioè piuttosto elevata.

5

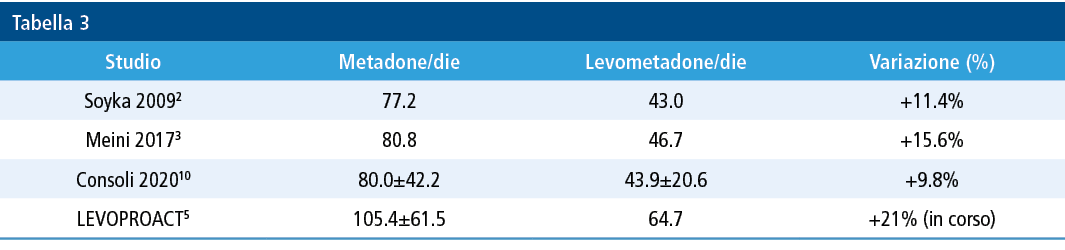

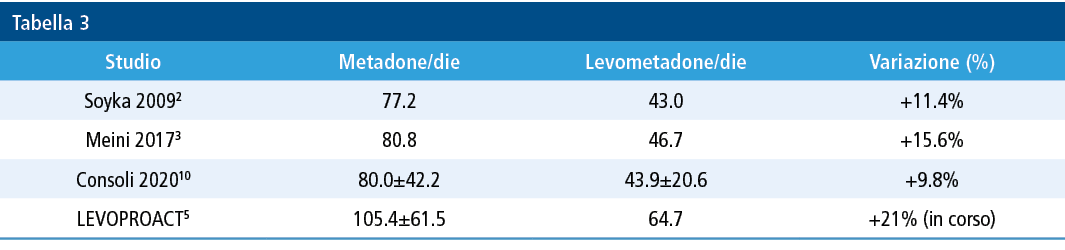

La

Tabella 3 riassume quanto emerso riguardo alle differenze di posologia tra metadone cloridrato e levometadone in 4 studi clinici.

L’incremento del dosaggio in corso di studio

LEVOPROACT può essere legato a molteplici fattori che necessitano di una valutazione aggiuntiva.

Una prima considerazione potrebbe essere legata alla presenza di comorbilità importanti che presuppongono una polifarmacoterapia a volte molto complessa con necessità di valutare meglio le

drug-drug interactions. Una seconda motivazione è legata agli effetti collaterali del metadone racemo (stipsi, iperidrosi e sedazione in particolare) che possono frenare il prescrittore ed il paziente dall’assumere dosaggi elevati; la riduzione di questi effetti dovuti al levometadone possono permettere di raggiungere dosaggi più adeguati per il controllo del

craving. Terza motivazione può essere quella relativa alla maggior sicurezza cardiologica con conseguente maggior libertà prescrittiva del medico.

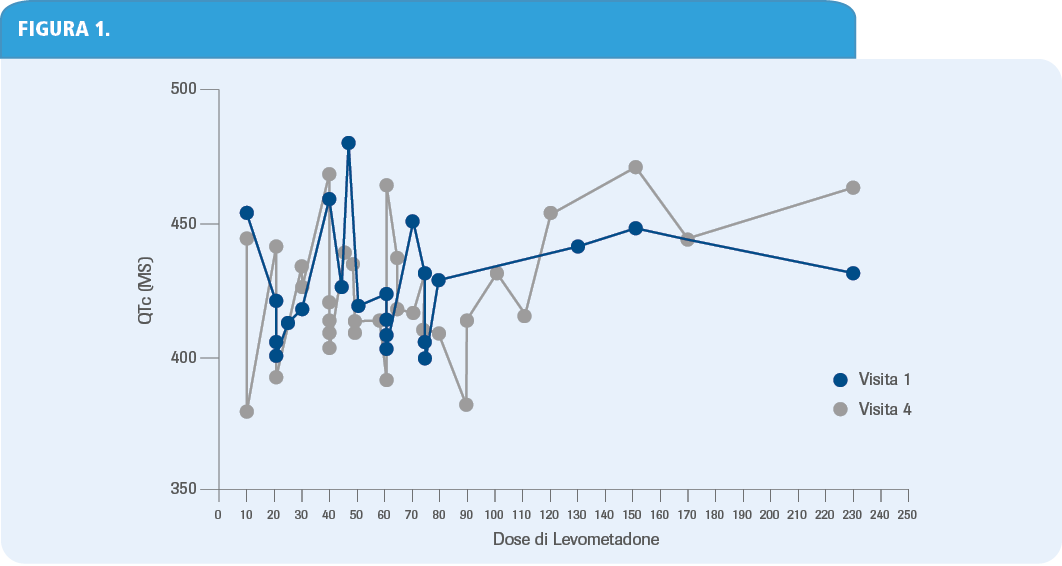

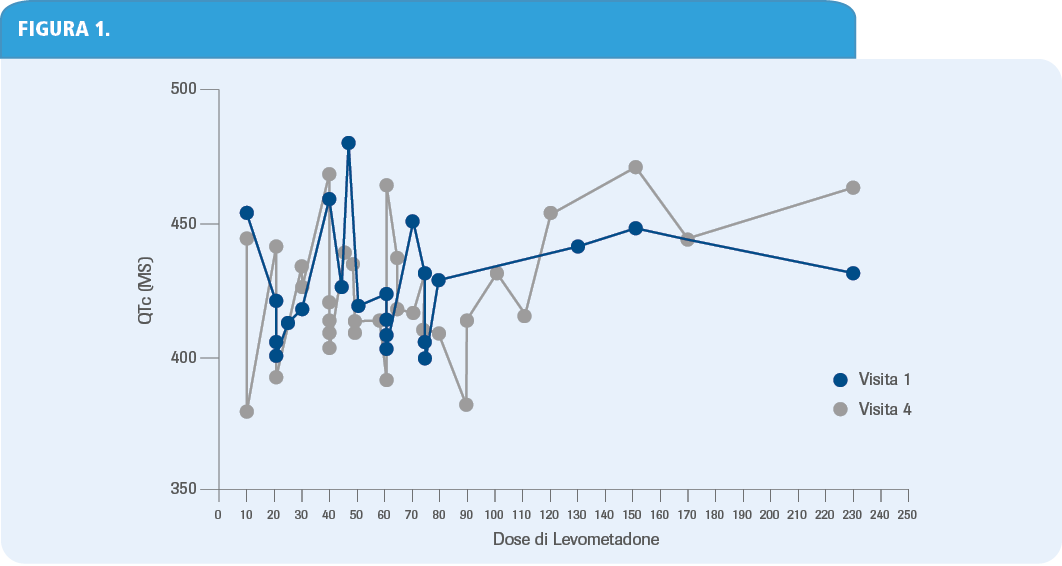

Intervallo QTc5

Le misurazioni dell’intervallo QTc non hanno mostrato differenze significative tra V1 (429.3±26.9 msec) e V4 (427.1±21.8 msec). Si è osservata soltanto una diminuzione media di 2.2 msec (DS=18.2), che non ha rilevanza clinica (

Figura 1).

Utilizzando un’analisi statistica con modello lineare a effetti misti univariato, Ansermot et al.

11 hanno osservato come lo

switch tra metadone cloridrato e dosi dimezzate di levometadone abbia determinato una diminuzione dell’intervallo QTcF (Fridericia corrected QT) di 3.9 msec, con una significatività di

p=0.04.

All’interno della Medicina Genere-Specifica trova il suo spazio anche lo studio dell’Alimentazione di genere: da sempre si conoscono i differenti fabbisogni tra uomini e donne in relazione a micro- e macronutrienti, mentre risulta ancora terreno vergine lo studio di come il cibo possa avere una valenza terapeutica diversa tra i due diversi sessi.

Bibliografia

- Kristensen K. et al. Therap. Drug Monitor. 1996; 18:221-27.

- Soyka M. et al. World J Biol Psychiatry. 2009; 10(3):217-24.

- Meini M. et al. J Toxicol Pharmacol 2017; 1:012.

- Ansermot N. et al. Arch Intern Med. 2010; 170(6):529-536.

- Consoli et al. J Drug Alc Res 2021; 10:1-8.

- Riglietta M. et al. Mission n. 52 Anno XIV Settembre 2019.

- Addiction Severity Index. Centro Scientifico Editore, II edizione, 2001.

- Apolone. Questionario sullo stato di salute SF-12 Vers.italiana. IRCCS Mario Negri. 2005.

- Nigel E. et al. Behav Res and Ther. 1997; 35:465-483.

- Consoli A. Heroin Addict Relat Clin Probl 2020; 22(7).

- Ansermot N. et al. Arch Intern Med. 2010; 170(6):529-536.

1