L’aterosclerosi è un processo degenerativo a carico della parete dei vasi arteriosi caratterizzata da un progressivo accumulo di materiale lipidico, tessuto fibroso, cellule muscolari lisce e cellule infiammatorie, che conduce alla formazione delle placche ateromasiche. Il graduale restringimento del lume delle arterie causato dal progredire del processo aterosclerotico determina una minore perfusione dei tessuti, e quindi una riduzione dell’apporto di ossigeno a valle della stenosi, con la conseguente insorgenza delle manifestazioni cliniche della malattia cardiovascolare (MCV). Tra le MCV sono annoverabili l‘angina e l’infarto miocardico acuto (IMA), quando ad essere coinvolto dal processo aterosclerotico sia il circolo coronarico, nonché l’attacco ischemico transitorio (TIA) e l’ictus, nel caso dei vasi epiaortici e di quelli del circolo cerebrale. Uno dei primi eventi nella formazione delle placche ateromasiche è rappresentato dalla infiltrazione nell’endotelio vascolare di lipidi rappresentati fondamentalmente della frazione LDL (low density lipoprotein) del colesterolo (la più aterogena tra le diverse lipoproteine). All’interno della parete vasale il colesterolo LDL va incontro ad un processo di ossidazione e successivamente viene inglobato dai macrofagi determinando la formazione delle cosiddette “foam cells” (cellule schiumose). Questo processo comporta un’ulteriore deposizione di lipidi nella parete vascolare e stimola l’attivazione della cascata infiammatoria, conducendo alla formazione della placca. La frazione HDL (high density lipoprotein) del colesterolo, invece, promuove il trasporto dei lipidi in senso inverso rispetto al precedente (cioè, dai macrofagi ripieni al lume vasale), e svolge effetti antiinfiammatori capaci di inibire la progressione della placca aterosclerotica e potenzialmente in grado di determinarne una certa regressione. In presenza di livelli di colesterolo LDL elevati e/o di livelli di colesterolo HDL ridotti, il processo aterosclerotico è favorito, con conseguente possibilità di manifestazione della malattia cardiovascolare.

Quanto enunciato spiega come l’indicatore di riferimento per l’inizio ed il monitoraggio delle terapie ipolipemizzanti sia il colesterolo LDL: quanto più alto è il livello di rischio tanto più basso deve essere il livello target di colesterolo LDL al fine di proteggere il paziente dalla possibile manifestazione della malattia cardiovascolare.(1) Non bisogna comunque dimenticare che, al fine di definire correttamente il rischio cardiovascolare individuale, devono essere considerati e misurati anche altri fattori di rischio.

Questi ultimi possono essere distinti in fattori modificabili (quali l’eccessivo consumo di sale e di alimenti ad elevato contenuto di grassi, la sedentarietà, l’abitudine al fumo, l’ipertensione arteriosa oltre ovviamente ai già citati elevati livelli sierici di colesterolo) e fattori di rischio non modificabili (rappresentati in primo luogo da età e sesso ma a cui vanno aggiunti i fattori genetici, razziali), senza contare poi fattori aggiuntivi di tipo economico e sociale (ad esempio, reddito individuale, organizzazione ed accessibilità del sistema sanitario).

In altre parole, sebbene la colesterolemia rappresenti un notevole determinante della malattia cardiovascolare, la sua importanza va inquadrata nel contesto del profilo di rischio complessivo del paziente, tenendo conto anche degli altri fattori precedentemente citati. L’importanza che rivestono i valori di colesterolemia nello sviluppo di patologia cardiovascolare è stata chiaramente stabilita nello studio MRFIT, in cui si è evidenziata una correlazione lineare diretta fra colesterolemia e probabilità di sviluppare eventi CV maggiori.(2)

Attualmente le malattie cardiovascolari rappresentano la maggiore causa di morbilità, mortalità e riduzione della qualità di vita per i cittadini della Comunità Europea. In particolare, anche per quanto riguarda la realtà italiana, la MCV si conferma come la prima causa di morte, con una incidenza maggiore nei soggetti di sesso femminile.(3)

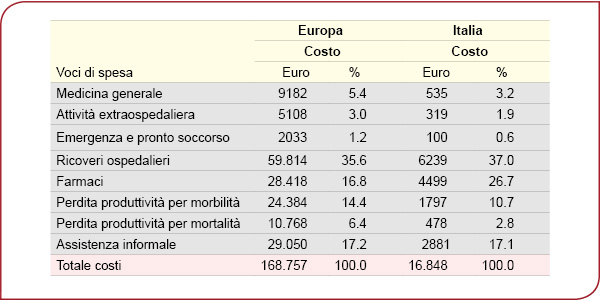

L’ipercolesterolemia e la MCV ad essa correlata, rappresentano due delle cronicità di maggiore rilievo e peso finanziario dal punto di vista socio-sanitario, e comportano significativi costi assistenziali con un notevole impatto sulla qualità di vita dei soggetti affetti. Sono indicativi, a riguardo, i dati, ancorché non recentissimi (anno 2003), di un report che ha valutato i costi attribuibili alla malattia cardiovascolare negli stati dell’Unione Europea: da essi emerge che il costo della MCV in Italia nel 2003 è stato pari a16.848 miliardi di euro di cui 11.692 miliardi per costi diretti e 5.156 per costi indiretti, con un rapporto costi diretti/indiretti di 2.2 (Tabella 1).(4)

Ogni anno in Italia, comunque, viene speso più del 10% della spesa sanitaria totale.

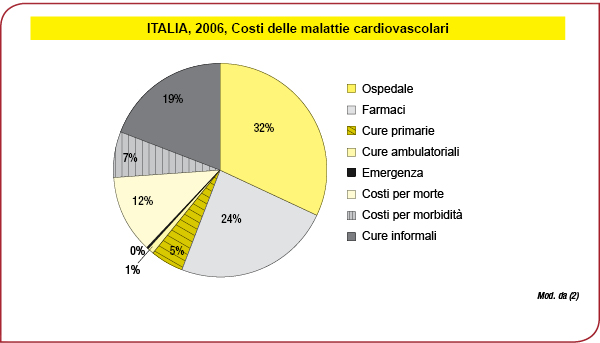

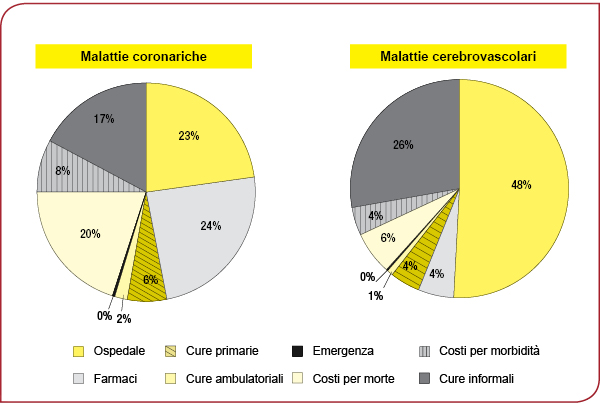

Analizzando le singole voci di costo, si può ben notare come tale spesa sia ripartita come esemplificato nelle seguenti figure:

Figura 1. Distribuzione percentuale delle varie voci di costo relative alle malattie cardiovascolari in Italia. Si noti come le spese relative all’ospedale costituiscono da sole un terzo del totale mentre circa il 40% dipende da costi indiretti (perdita di produttività per morte e malattia e cure informali).

Figura 2. Distribuzione percentuale delle varie voci di costo relative alle malattie coronariche ed a quelle

cerebrovascolari in Italia.

Con l’allocazione maggiore di risorse per i ricoveri ospedalieri e per il corollario ad essi associato (costi per morbidità, cure informali, cure primarie, emergenza e morte). Solo il 24% della spesa sanitaria per la malattia cardiovascolare è da attribuire al trattamento farmacologico.

Pertanto, tra gli obiettivi prioritari del Sistema Sanitario Nazionale vi è sicuramente quello di individuare gli interventi farmacologici pienamente rispondenti al principio dell’efficacia e della appropriatezza, in base al quale le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta dalle evidenze scientifiche. A tale riguardo, la capacità delle statine di ridurre la colesterolemia e l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori risulta adeguatamente documentata.(5,6)

Tabella 1. Spesa sanitaria correlata alla malattia cardiovascolare in Europa ed in Italia (i dati sono espressi in milioni di Euro).(4)

Bibliografia

1) Grundy SM, Cleeman JI, Bairey Merz CN, et al. Implications of recentclinical trials for the National Cholesterol Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation 2004; 110:227-39.

2) Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Multiple risk factor intervention trial. Risk factor changes and mortality results. JAMA 1982;248:1465-77

3) Annuario Statistico Nazionale 2010. Disponibile all’indirizzo web: www3.istat.it/dati/ catalogo/ 20101119_ 00/PDF/cap3.pdf.

4) Leal J, Luengo-Fernandez R, Gray A, et al. Economic burden of cardiovascular

disease in th enlarged European Union. Eur Heart J 2006; 27:1610-19.

5) Pignone M, Phillips C, Mulrow C. Use of lipid lowering drugs for primary prevention of coronary heart disease: meta-analysis of randomized trials. BMJ 2000; 321:983-6.

6) Law MR, WaldNJ, Rudnicka A. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003; 326:1423-7