LA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO (MRGE)

I.EPIDEMIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

MRGE: I numeri e le cause del reflusso

La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è una condizione clinica piuttosto diffusa. Dagli ultimi dati disponibili risulta che più di quattro persone su dieci soffrono, almeno sporadicamente, di sintomi più o meno direttamente riferibili alla presenza di reflusso gastroesofageo (RGE).

In effetti, episodi occasionali e sporadici di RGE sono da considerarsi fenomeni quasi fisiologici che possono dipendere da abitudini dietetiche errate o stili di vita non completamente salutari. La correzione di questi fattori previene la progressione della sindrome.

Ad una vera e propria condizione patologica si giunge quando il reflusso causa sintomi, quali pirosi, rigurgiti e altre manifestazioni dispeptiche fastidiose, frequenti o costanti. In molti di questi casi, attraverso una esofagogastroduodenoscopia (EGDS) è possibile evidenziare spesso alterazioni infiammatorie, lesioni ulcerative o, nei casi più importanti, una trasformazione metaplasica della mucosa esofagea.

Per meglio definire la MRGE, possiamo avvalerci dei documenti stilati dagli esperti internazionali. Secondo la classica definizione della Consensus di Montreal (1) la Malattia da Reflusso Gastroesofageo è una condizione clinica che si sviluppa quando il reflusso del contenuto dello stomaco causa sintomi fastidiosi e/o complicanze (1,2,3).

Secondo le linee guida dell’ESPGHAN, si definisce rigurgito nel neonato il ritorno nel faringe, nella bocca o fuori dalla bocca del cibo già deglutito (4,5). Secondo i criteri Roma III, la diagnosi di rigurgito nei lattanti sani (3 settimane - 12 mesi di età) include almeno 2 episodi di rigurgito al giorno per almeno 3 settimane in assenza di: nausea, ematemesi, aspirazione, apnea, ritardi di crescita, difficoltà nella nutrizione o nella deglutizione e postura anormale (5). Il rigurgito è un evento comune nel 50% dei neonati (<3 mesi) e si risolve spontaneamente entro i 12-14 mesi di età nella maggior parte dei casi (4).

Il rigurgito va distinto dal vero e proprio reflusso, che rappresenta l’evento alla base della MRGE, nel bambino, come nell’adulto.

Per reflusso gastroesofageo s’intende il passaggio di contenuto gastrico nell’esofago, con o senza vomito (5). La risalita del contenuto gastrico nell’esofago è normalmente un processo parafisiologico che avviene diverse volte al giorno in tutti i soggetti sani. Secondo i criteri pH-metrici, la maggior parte degli episodi di RGE dura meno di 3 minuti e avviene nel periodo postprandiale in assenza di altri sintomi (5). Nel bambino si parla di MRGE quando il reflusso del contenuto gastrico è causa di manifestazioni sintomatiche quali il mancato accrescimento, l’irritabilità, la pirosi e la disfagia (quando il bambino è in grado di riferirle), lo stridore, la tosse, la raucedine e/o complicanze (al pari dell’adulto) quali esofagite, laringiti e faringiti, fino alle stenosi e all’esofago di Barrett, complicanze tutt’altro che sconosciute (anche se rare) nel bambino (4).

La prevalenza dei sintomi da MRGE nel nostro Paese è notevolmente elevata (6,7) interessando il 44,3% della popolazione (con entità e frequenza naturalmente variabile) (6). L’aumento dell’incidenza della sindrome negli ultimi 20 anni (6,8) sarebbe ascrivibile all’incremento dell’obesità (6). La malattia interessa tutte le fasce di età (in particolare a partire dalla quarta decade). La prevalenza dell’esofago di Barrett sarebbe pari in Italia all’1,3% (6). Per quanto riguarda la prevalenza delle manifestazioni extraesofagee si stima che i soggetti con disturbi correlati ad un reflusso laringo-faringeo (LPR) rappresentino fino al 10% di tutti i pazienti che si rivolgono ad uno specialista ORL. In altri termini, secondo dati pubblicati, 10 visite ORL su 100 sono motivate da sintomi in qualche modo connessi ad un potenziale reflusso laringofaringeo (9). Si tratta quindi di un’incidenza tutt’altro che trascurabile. In Italia si calcola che circa il 74,4% dei pazienti con MRGE presenta qualche sintomo extraesofageo; tra il 19,9% e il 38,7% presenta disturbi a carico della gola (9). Il 50% dei soggetti con LPR presenta tosse cronica con periodiche remissioni e riacutizzazioni del disturbo. Per quanto riguarda i bambini, la prevalenza della MRGE varia nelle diverse aree geografiche e nelle varie fasce d’età. Uno studio condotto negli USA ha riportato percentuali di prevalenza della MRGE nei bambini/adolescenti tra 10 e 17 anni pari a 5-8,2% (10).

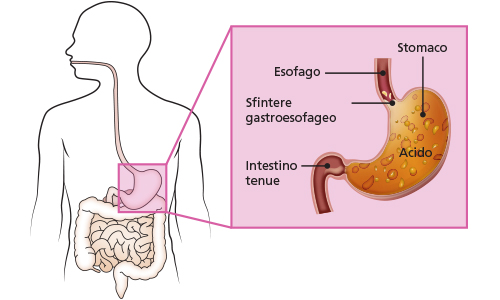

Il reflusso gastroesofageo è determinato da un rilassamento dello sfintere esofageo inferiore (Figura 1) ossia della valvola situata a livello della giunzione tra esofago e stomaco. Anomalie anatomiche, quali l’ernia iatale, possono essere alla base del reflusso (11).

Diverse condizioni e fattori possono contribuire alla patogenesi della MRGE (11):

● Obesità

● Gravidanza

● Farmaci (antiasmatici, Ca-antagonisti, antistaminici, analgesici, sedativi, antidepressivi)

● Fumo di sigaretta (anche passivo)

Figura 1. La MRGE è il risultato del reflusso cronico di materiale gastrico nell’esofago |

|---|

|

Alcuni fattori possono aggravare la morbilità correlata alla MRGE. Uno di questi fattori è rappresentato dall’età: le evidenze disponibili mostrano che i pazienti di età più avanzata presentano in genere esofagiti di grado più severo rispetto ai soggetti giovani e che la prevalenza delle complicanze, come l’esofago di Barrett o l’adenocarcinoma, aumenta con l’età (1). Inoltre è stato riportato che in una percentuale variabile tra il 5,6 e il 25% dei pazienti anziani che non riferiscono pirosi è presente metaplasia colonnare della mucosa esofagea, a testimonianza di una progressione della malattia indipendentemente dall’evidenza del quadro clinico (1).

Un’altra condizione associata alla MRGE è l’obesità (12). È stato dimostrato che un incremento ponderale, anche nell’ambito di un BMI (Body Mass Index) normale, si associa ad un parallelo incremento dei sintomi di MRGE: questo dato suggerisce una correlazione dose-risposta tra l’aumento di BMI e l’aggravamento della sindrome da MRGE. Sembra che la correlazione sovrappeso/MRGE dipenda in gran parte dall’obesità addominale. I dati epidemiologici dimostrano che mantenere un BMI normale può ridurre il rischio di insorgenza di MRGE e delle sue complicanze (12). Infine è stata dimostrata un’associazione tra MRGE e malattia cardiovascolare.

I pazienti con MRGE hanno un rischio più elevato di infarto (OR 1,7), angina pectoris (OR 2,5) e stroke (OR 1,6) rispetto ai soggetti sani (13).

MRGE Identity Card: I profili Clinici del Reflusso |

|---|

|

Bibliografia

1. Vakil N et al. American J Gastroenterol 2006; 101:1900-1920.

2. AGA Guidelines Gastronterology 2008; 135:1383-91.

3. De Vault KR et al. Am J Gastroenterol 2005; 100:190-200.

4. Vandenplas Y et al. J Ped Gastr Nutr 2009; 49:498-547.

5. Staiano A. Medical International Review 2013; n.7 – Mediprint.

6. Epicentro ISS- Il Libro bianco della Gastroenterologia italiana.

7. Tosetti C. Rivista SIMG 2003; 2:53-55.

8. Balzarini M et al. Supplemento alla rivista NPT - Anno XXIII - n. 1(Suppl. 2)/2013.

9. Reimer C, Bytzer P Ther Clin Risk Management 2008; 4(1):225-233.

10. Park KY Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition 2012 December 15(4):220-228.

11. NDDIC – Gastroesophageal Reflux (GER) and Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in

adults – NIH Publication No 13-0882 – September 2013.

12. El-Serag A. Dig Dis Sci. 2008 September; 53(9):2307–2312.

13. Jansson C et al. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27:58–65.

14. EMA/CHMP/EXP/342691/2009.

Letture consigliate

Ubaldi E et al. Rivista SIMG 2009; 1:29-34.

Katz PO et al. Am J Gastroenterol 2013; 108:308-328.

Koufman JA. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 127:32-35.

Bardhan KD et al. Int. J. Otolaryngol 2012; 646901.doi.

Johnston N. Annals of Otol & Laringol. 2007; 116(12):934-938.

Strugala V et al. International Journal of Pharmaceutics 2005; 304:40–50.

Strugala V et al. JPP 2009, 61:1021–1028.

Wank YK et al Gastroenterol Res Pract. 2013; 2013:983653.

Simeticone EMC medicine Guide – Datagram 2014. www.medicine.org.uk/guides.

Meier R, Steuerwald M. Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007; Jg.19, Heft 7/8:380-387.

Ogilvie AL. Atkinson JR. Soc Med 1986; 79:584–587.

Mandel KG. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14:669-690.

Scarpignato C, Savarino V. Therapy Perspectives 2011 (XIV). N1.

Kumar Y. Clinical Evidence 2008; 10:310.

Stozkowska W Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2004; 6: 433-437

Agren MS et al. Journal of Surgical Research 1991; 50:101-105.

El Molla MM. Polym Techn 2001; 20:58–71.

FDA Drug Safety Communication.

Ummarino D et al. ESPGHAN Abstract PD-G-0101.

Ford CN. JAMA 2005; 294(12):1534-1540.

Expert Opinion on GERD |

|---|

|

|

|